Basiswissen

Einfach erklärt

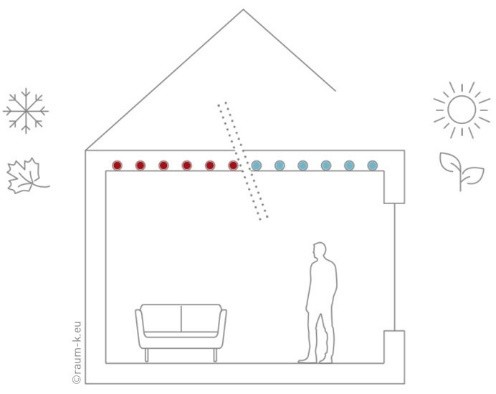

Die Decke bietet aufgrund ihrer Lage im Raum sowie ihrer Flächenausdehnung ideale Voraussetzungen für eine Flächenheizung nach dem Strahlungsprinzip.

Der Eingriff in die Raumgeometrie ist so gering wie bei keiner anderen Fläche im Raum.

Ein besonderer Vorteil der Decke ist, dass sie auch optimal zur Raumkühlung genutzt werden kann.

Physikalische Grundlagen

& Funktionsweise

Wie und warum funktioniert eine Klimadecke? Das lässt sich am einfachsten mit Hilfe der physikalischen Grundlagen beantworten.

Neben den sichtbaren Lichtstrahlen sendet die Sonne auch unsichtbare Infrarotstrahlen – die sogenannte Wärmestrahlung aus. Auf ihrer „Reise“ über 149.600.000 km durchdringt sie zunächst die luftleere Atmosphäre und abschließend noch die letzten 100 km Erdatmosphäre. Eine Wärmeübertragung erfolgt jedoch erst, wenn diese Strahlen auf eine feste Oberfläche treffen – zum Beispiel den Erdboden oder die Haut eines Lebewesens.

Zwei Fakten werden damit sofort klar:

1. Wärme-/Infrarotstrahlung überträgt Energie über größte Entfernung.

2. Luft spielt bei der Energieübertragung keine Rolle.

Hier eine weitere wichtige physikalische Tatsache: Jede

Oberfläche strahlt Wärme ab. Dabei verhalten sich die Wärmestrahlen der Objekte

(z.B. die der Erdoberfläche) genau wie die Sonnenstrahlen. Sie durchdringen die

Luft, ohne diese zu erwärmen, und übertragen ihre Energie direkt auf andere

Oberflächen. Dabei gilt: Heiße Flächen strahlen mehr Wärme ab als kühlere

Flächen. Durch den gegenseitigen Strahlungsaustausch gleichen sich die

Temperaturen aller Oberflächen auf jede Entfernung aneinander an. Diese

physikalischen Gesetze nutzen wir mit der Klimadecke zum Heizen und Kühlen.

Ganz nach dem Vorbild der Sonne, nur viel sanfter, weil wir mit sehr geringen

Temperaturdifferenzen arbeiten.

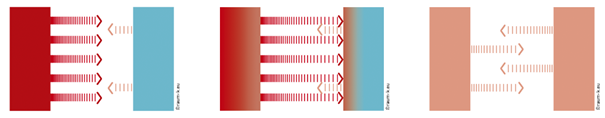

|

Warme Oberflächen strahlen mehr Wärme ab, als kühlere Oberflächen. |

Die warme Oberfläche überträgt mehr Wärmestrahlung, als sie im Gegenzug von der kühleren Oberfläche erhält. |

Die warme Oberfläche kühlt ab und die kühle Oberfläche erwärmt sich. Die Temperatur beider Oberflächen gleiches sich aneinander an, und das auf jede Entfernung und ohne die Luft zu temperieren. |

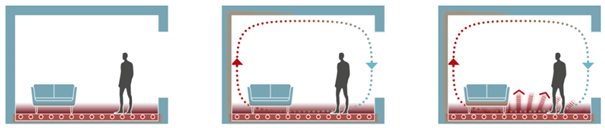

Heizen - Strahlung versus Konvektion

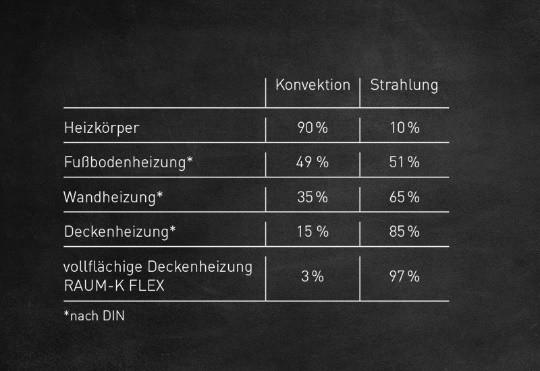

Einfach formuliert lässt sich festhalten: Je höher der Strahlungsanteil, desto angenehmer und sparsamer lässt sich ein Raum mit dem System temperieren. Das bedeutet, dass nur die vollflächig aktivierte Klimadecke zu den bestmöglichen Ergebnissen führt. Die Klima-Top Klimadecke glänzt mit 97% Strahlungsanteil (Quellenangabe: … mit Verlinkung) und in der Folge mit Spitzenwerten, bei Flexibilität, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und beim Raumklima, welches auf Wunsch auch die Akustik umfasst.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei der Chill-Effekt. Darunter versteht man die durch eine Konvektionsheizung hervorgerufene Luftbewegung im Raum. Ursache dafür sind die Raumlufttemperatur und die Oberflächentemperaturen von Wänden, Böden und Decken. Bei Heizkörpern und Fußbodenheizungen ist die Lufttemperatur um bis zu 5° höher als die Oberflächentemperatur der sie umgebenden Raumhülle. Dadurch werden Luftströmungen im Raum erzeugt, die im Kern den Kühleffekt eines Ventilators bewirken, der als Chill-Effekt bezeichnet wird. Dieser Chill-Effekt führt dazu, dass die Raumlufttemperatur bei einer Fußbodenheizung um ca. 4 Kelvin höher liegen muss als bei einer vollflächig aktivierten Klimadecke (Quellenangabe: … mit Verlinkung).

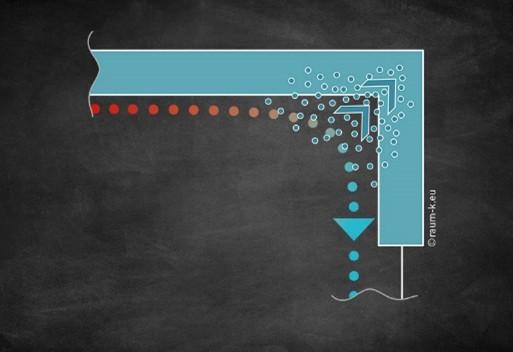

Die Ursache für den Chill-Effekt der Fußbodenheizung lässt sich einfach beschreiben.

1. Bei einer Fußbodenheizung ist die Temperatur der Deckenoberfläche niedriger als die Temperatur der Bodenoberfläche. Das bedeutet, dass sich die Luft an der Decke abkühlt, dadurch ein höheres spezifisches Gewicht erhält, nach unten sinkt und im Gegenzug die wärmere Luft am Boden nach oben verdrängt.

2. Die Fußbodenheizung kann in den wenigsten Fällen als vollflächiger Heizkörper wirken, da sich Möbel, Teppiche oder andere Einrichtungsgegenstände im Raum befinden, die dies verhindern. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Erwärmung des Raumes und verstärkt die Bildung von Luftturbulenzen im Raum.

Wie oben beschrieben, wird für die Erhöhung der Raumlufttemperatur um 1 Grad Celsius 6,5 % mehr Energie benötigt (Quellenangabe: …), was den immensen Vorteil der Klimadecke mehr als deutlich macht. Bei einer Differenz von 4 Kelvin zwischen Fußbodenheizung und Klimadecke ergibt sich allein daraus ein Energieeinsparpotenzial von 26 % zugunsten der Klimadecke. Hinzu kommt eine beträchtliche Absenkung der Vorlauftemperatur bei der Klimadecke, die bis zu über 10 Kelvin betragen kann. Dadurch ergibt sich ein weiteres Energieeinsparpotenzial von 20% (2% pro Kelvin - Quellenangabe: … mit Verlinkung), so dass sich das Einsparpotenzial in diesem Beispiel auf 46% summiert.

Last but not least hat die Klimadecke noch einen weiteren wesentlichen Vorteil. Da die Oberflächentemperatur im Raum höher ist als die Raumlufttemperatur, kann sich keine Luftfeuchtigkeit an den Wänden niederschlagen. Vielmehr wird den Wänden Feuchtigkeit entzogen, was den Dämmwert und den Bautenschutz verbessert.

Kühlen – Strahlung versus Konvektion

Zum Kühlen wird der Strahlungsaustausch einfach in umgekehrter Richtung genutzt. Die erwärmten Oberflächen strahlen viel Wärme ab. Die Klimadecke nimmt diese Strahlung auf und führt sie mit ihrem Kühlwasser ab. Die Klimadecke packt also das Übel an der Wurzel. Sie arbeitet geräuschlos und vor allem ohne unangenehme und gesundheitsgefährdende Zugluft.

Die Klimadecke kann durch eine kontrollierte Wohnraumbelüftung ergänzt werden. Diese entfeuchtet die Luft beim hygienischen Luftwechsel und ermöglicht dadurch eine sehr flexible Klimatisierung.

Eine Klimaanlage hingegen bekämpft nur die Symptome. Sie bläst kalte Luft in den Raum, aber die Wände bleiben warm und strahlen weiterhin viel Wärme ab. Das führt zu einem sehr zwiespältigen Körpergefühl: Wir schwitzen wegen der Wärmestrahlung und frösteln wegen der kalten Luft. Dies führt schon nach kurzer Zeit zu Unbehagen und erhöht das Erkältungsrisiko erheblich.

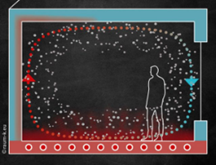

Behagliches Raumklima verstehen und erzeugen

Wir empfinden das thermische Raumklima als angenehm, wenn unser Körper die Kerntemperatur von rund 37 °C mit möglichst geringem Aufwand konstant halten kann, das heißt, dass er weder zusätzliche Wärme abgeben, noch produzieren muss, um die Kerntemperatur aufrechtzuerhalten. Unserem Körper stehen die drei folgenden Maßnahmen zur Temperaturregulierung zur Verfügung:

- Schwitzen: Bei Hitze verdunstet Schweiß von der Haut und entzieht dadurch dem Körper Wärme.

- Zittern: Bei Kälte erzeugt das Zittern durch

Muskelkontraktionen Wärme.

- Durchblutung: Bei Hitze wird die Haut stärker durchblutet, um Wärme abzugeben, bei Kälte wird sie weniger durchblutet, um den Wärmeverlust zu reduzieren.

Genau genommen geht es bei der Temperaturregulierung nicht darum, den Körper zu erwärmen, sondern seine Wärmeabgabe optimal zu steuern. Dies geschieht auf zwei Wegen: durch Konvektion und durch Strahlungsaustausch.

Wenn im Winter die umgebenden Oberflächen sehr kalt sind, strahlt der Körper viel Wärme an sie ab. Ist die Luft dagegen sehr kalt, kühlt sich der Körper durch Konvektion zu stark ab.

Der Wärmeverlust lässt sich auf zwei Arten drosseln: Man kann die konvektive Wärmeabgabe einschränken, indem man die Luft erwärmt. Und man kann die Wärmeabgabe beim Strahlungsaustausch senken, indem man die Oberflächen erwärmt. Beide Methoden können die thermische Behaglichkeit wiederherstellen, führen aber zu einer vollkommen anderen Temperaturverteilung im Raum.

Wird konvektiv geheizt, lassen sich zwei negative Auswirkungen feststellen:

1. Die abfallende Zugluft wirkt vor allem an den Fenstern sehr unbehaglich

2. Die warme Luft sammelt sich an der Decke, wo sie niemandem nützt und die kalte Luft breitet sich am Boden aus. Das verleitet dazu, die Raumluft zu überheizen, was sich nicht nur negativ auf die Energiekosten, sondern auch negativ auf die Behaglichkeit auswirkt.

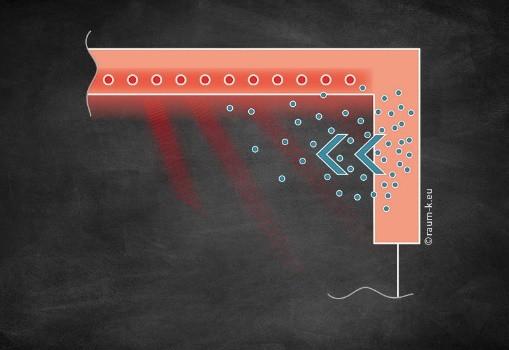

Und was ist bei der Klimadecke anders?

Vollflächige Klimadecken sorgen für eine sehr gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum. Durch den Strahlungsaustausch werden die Oberflächen im Raum gleichmäßig sanft erwärmt und erreichen eine Oberflächentemperatur, die über der Raumlufttemperatur liegt. Die Luft erwärmt sich dabei an der Raumhülle nur geringfügig. Entsprechend langsam steigt sie nach oben und kann sich an der Klimadecke nicht abkühlen. Die Luft zirkuliert deshalb nicht, sondern bildet weitgehend unbewegte Luftschichten mit minimalen Temperaturunterschieden.

Das führt zu drei positiven Effekten:

1. Die Luft bleibt auch in einem behaglich durchtemperierten Raum angenehm temperiert, weitgehend staubfrei und frisch.

2. Die Konvektion wird auf ein Minimum reduziert, so dass unerwünschte Nebeneffekte wie Windchill durch kaltabfallende Luft vermieden werden.

3. Die Wärmeabgabe des Menschen kann bei dieser gleichmäßigen Temperaturverteilung sehr genau reguliert werden, ohne den Raum zu überheizen oder unbehaglich kalte Zonen in Kauf zu nehmen.

Behaglich und gesund kühlen

Die Klimaanlage dröhnt, ständig strömt kalte Luft in den Nacken... Solche Arbeitsplätze und Hotelzimmer gibt es immer noch viel zu viele. Gut, dass in neuen Bürogebäuden die Deckenkühlung inzwischen Standard ist. Doch was am Schreibtisch gut tut, ist natürlich auch für Kundenbereiche und Wohnungen ein Segen: absolut geräuschlose Kühlung ohne Zugluft.

Im Sommer durchdringen die Sonnenstrahlen die Fensterscheiben und geben ihre Wärme an alle Oberflächen ab, auf die sie im Raum treffen. Diese erwärmen sich ihrerseits und strahlen die Wärme in den Raum ab. Zusammen mit der Abwärme von Geräten und Personen steigt die Raumtemperatur teilweise unkontrolliert über die Außentemperatur an und wird unbehaglich bis unerträglich.

Konvektive Kühlung

Die Kühlung eines Raumes mit kalter Luft konzentriert sich primär auf die Senkung der Lufttemperatur. Allerdings wird die menschliche Wärmeabgabe überwiegend durch Wärmestrahlung an kühlere Oberflächen gewährleistet. Bleiben diese Oberflächen zu warm, wird die natürliche Thermoregulation des Körpers beeinträchtigt und der Körper muss vermehrt schwitzen.

Durch die starke Kühlung und die damit verbundene Trocknung der Atemluft wird die natürliche Schleimhautfeuchtigkeit beeinträchtigt. Dies begünstigt die Vermehrung von Viren und Bakterien und erhöht das Risiko für Erkältungskrankheiten. Zudem kann die ständige Zugluft zu Verspannungen und Beschwerden führen.

Kühlung durch Strahlungsaustausch

Während Klimaanlagen primär die Luft kühlen, geht die Klimadecke einen Schritt weiter. Durch die kontinuierliche Kühlung der gesamten Deckenfläche wird die von uns abgegebene Wärmestrahlung direkt absorbiert. So entsteht ein angenehmes Raumklima ohne Zugluft bzw. unangenehme Geräusche, und die kühlen Oberflächen ermöglichen eine natürliche Wärmeregulierung des Körpers ohne Schwitzen. So sorgt die Klimadecke auch bei hohen Außentemperaturen für ein sehr angenehmes und gesundes Raumklima, das der Entspannung und Leistungsfähigkeit gleichermaßen dient.

Was ist besser als eine Klimadecke?

Die Klimadecke in Kombination mit einer kontrollierten Lüftung. Diese sorgt mit vorgekühlter Luft für einen hygienischen Luftwechsel und schafft dies mit so geringen Luftwechselraten, dass die Behaglichkeit nicht beeinträchtigt wird. Der große Vorteil ist, dass die Luft dabei entfeuchtet wird. So kann die Klimadecke den Raum stark abkühlen, ohne dass Kondenswasser oder schwüle Luft entstehen. Sie erhalten das Beste aus zwei Welten: Hohe Kühlleistung bei angenehmer Luftfeuchtigkeit ohne kalte Zugluft. So entfaltet die Klimadecke ihr volles Potenzial.

Schimmel adé

Schimmel entsteht oft durch kalte Wände, überhitzte Raumluft und hohe Luftfeuchtigkeit. Klimadecken drehen den Spieß um: Sie erwärmen die Wände bei kühlerer Raumluft und reduzieren so die Gefahr der Kondensatbildung. Das Ergebnis: ein trockenes, gesundes Raumklima ohne Schimmelrisiko.

Konvektive Heizung – Warme Luft trifft auf kalte Oberflächen

Bei Heizkörpern und Fußbodenheizungen verläuft der Wärmestrom vom Heizkörper über die Luft zur Raumhülle. Daher ist die Luft immer wärmer als die Raumhülle. Die warme Luft trifft bei ihrer „Reise“ durch den Raum ständig auf die kältere Raumhülle, kühlt sich dabei ab und erreicht so eine höhere Wassersättigung. Wird dieser Prozess nicht rechtzeitig gestoppt, so wird die Sättigungsgrenze der Raumluft überschritten und der überschüssige Wasserdampf kondensiert an den kälteren Oberflächen. Diese Feuchtigkeit dringt dann in das Mauerwerk ein und verursacht Stockflecken oder sogar Schimmelbildung, wenn dem nicht Einhalt geboten wird.

Klimadecke – Kühle Luft trifft auf warme Oberflächen

Bei der Klimadecke verläuft der Wärmestrom entgegengesetzt zur Konvektionsheizung. Sie erwärmt die Oberflächen im Raum direkt, anstatt den Umweg über die Luft zu nehmen. Dadurch sinkt die relative Luftfeuchtigkeit, was die Bildung von Kondenswasser verhindert, Schimmelpilzen den Nährboden entzieht und so zu einem gesunden Wohnklima beiträgt.

Gesundheitsschutz durch minimale (Fein-) Staubbelastung

Warum ist dieser Aspekt so wichtig? Weil ein erwachsener Mensch täglich ca. 23.000 Atemzüge macht und dabei etwa 15.000 Liter Luft durch seine Lungen strömen lässt. Darunter befindet sich vor allem Hausstaub, eine äußerst unappetitliche Mischung aus Milbenkot und anderen belastenden Partikeln. Allergiker können davon ein Lied husten. Mit der vollflächig aktivierten Klimadecke können Sie in Ihren Räumen wieder richtig durchatmen und frische Raumluft genießen.

Die Fußbodenheizung verursacht eine Luftwalze

Die Luft erwärmt sich am warmen Boden und steigt nach oben. An den kalten Decken- und Wandflächen kühlt sich die Luft wieder ab und fällt zurück zum Boden, wo der Prozess von neuem beginnt. Die Luft zirkuliert also mit hoher Geschwindigkeit. Dabei wirbelt sie den Hausstaub vom Boden auf und verteilt ihn in der Atemluft.

Die vollflächige Klimadecke

vermeidet eine Luftwalze

Eine Klimadecke erwärmt alle Oberflächen im Raum und verhindert so die Bildung einer Luftwalze im Raum. Durch die sanfte Erwärmung an den warmen Oberflächen steigt die Luft langsam nach oben. An der Decke angekommen, kann sie sich nicht abkühlen und somit auch keine Luftwalze bilden.

Den Windchill verstehen und vermeiden lernen

Zugluft kann selbst bei behaglichen Lufttemperaturen unangenehm wirken. Die vorbeiströmende Luft erhöht die Verdunstungsrate und kühlt den Körper aus. Dieser Effekt ist umso stärker, je schneller die Luft strömt und je kälter sie ist.

Besonders betroffen sind die Fensterbereiche, an denen sich die zirkulierende Heizungsluft abkühlt und zu Boden fällt. Um keine unbehaglichen und ungesunden Arbeitsplätze zu riskieren, werden viele Büros deshalb nicht bis zur Verglasung genutzt.

Eine Klimadecke vermeidet den Windchill, da sie nicht konvektiv heizt. Die Luft wird nicht umgewälzt und kühlt nirgends ab. Das Ergebnis ist eine nahezu unbewegte Luft mit einer sehr gleichmäßigen Temperaturverteilung im gesamten Raum. Dadurch sind auch Fensterplätze schon bei niedrigeren Temperaturen behaglich warm an und können bis zur Verglasung als Bürofläche genutzt werden.

Fußbodenheizung

Strömungsgeschwindigkeit der Luft

Klimadecke

Strömungsgeschwindigkeit der Luft

Sparsam bei der Investition und im Betrieb

Gutes Raumklima muss nicht teuer sein. Im Gegenteil: Durch die kombinierte Heiz- und Kühlfunktion einer Klimadecke reduziert sich der Umfang der Anlagentechnik im Vergleich zu zwei getrennten Systemen.

Das macht Klimadecken oft schon bei der Investition zur günstigsten Wahl für eine Vollklimatisierung. Vom wirtschaftlichen Betrieb ganz zu schweigen.

Reduzierter Heizwärmebedarf

Klimadecken sind die einzigen Übergabesystem, die mit nahezu 100 % Strahlungswärme arbeiten:

Sie vermeiden Konvektion und temperieren die Oberflächen. Deshalb muss der Heizwärmebedarf bei Klimadecken anders berechnet werden.

Nach DIN reduziert sich der Heizwärmebedarf beim Einsatz von vollflächigen Klimadecken pauschal um 15 %. Dieser Wert ist jedoch sehr vorsichtig gewählt, denn Berechnungen nach anerkannten Regeln der Technik ergeben oft einen um bis zu 30 % reduzierten Heizwärmebedarf, was sich auch in der Praxis bestätigt.

Behagliches Raumklima bei abgesenkter Raumlufttemperatur

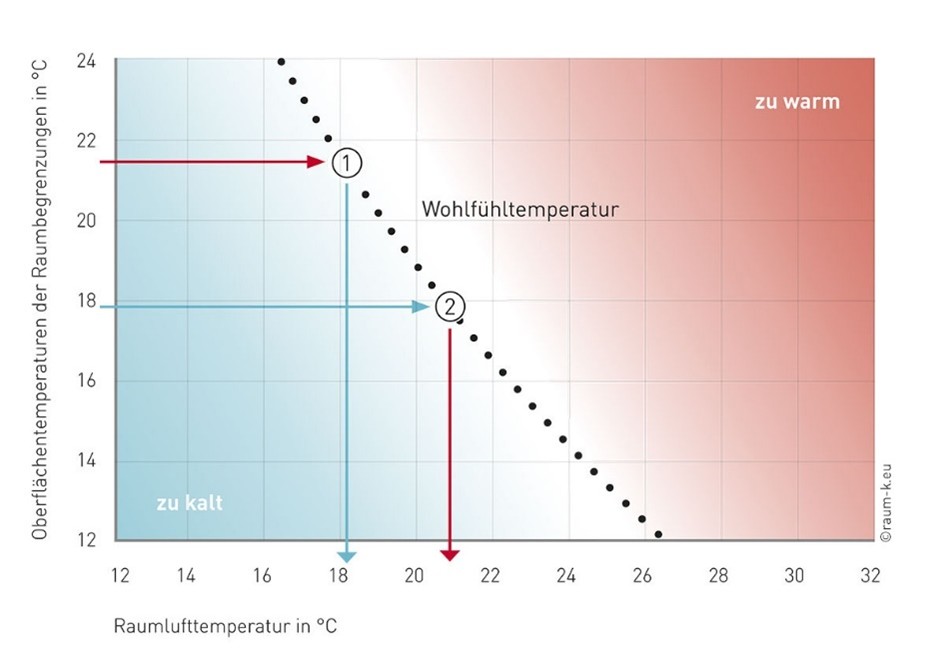

Ist die Raumhülle warm, wird ein Raum bei kühler Raumluft trotzdem als behaglich empfunden.

Diese Tatsache nutzt die Klimadecke für einen besonders sparsamen Heizbetrieb: Denn während konvektive Heizsysteme viel Energie aufwenden, um das gesamte Luftvolumen zu erwärmen, temperieren Klimadecken in erster Linie die Oberflächen. Das ist effizienter und verschwendet weniger Energie beim Luftwechsel. Schließlich wird die Wärme in den Hüllflächen gespeichert und entweicht nicht mit der Luft.

Das gleiche Prinzip steigert auch die Effizienz im Kühlbetrieb: Die gekühlten Flächen ermöglichen wärmere Luft bei gleichem thermischem Komfort. Dadurch muss die Luft weniger gekühlt werden und der Energiebedarf sinkt.

Quelle: Prof. Fanger, Dänemark

➀ Bei Hüllflächen-Temperaturen von rund 22 °C erzielt man das ideale Raumklima bereits mit einer Lufttemperatur von knapp 18 °C.

➁ Bei Hüllflächen-Temperaturen von 18 °C benötigt man für die gleiche

thermische Behaglichkeit eine Lufttemperatur von ca. 21 °C.

Die vollflächige

Klimadecke als Turbo für die Wärmepumpe

Das Prinzip einer Wärmepumpe ist äußerst clever: Die Pumpe nutzt elektrischen Strom nicht direkt zum Heizen und Kühlen, sondern um zusätzliche Energie aus dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Luft nutzbar zu machen.

So vervielfacht sie die eingesetzte Energie. Dabei erzielt sie den höchsten Wirkungsgrad, wenn sie die Vorlauftemperatur nur geringfügig anheben oder absenken muss. Im Heizbetrieb steigert eine niedrige Vorlauftemperatur somit die Energieeffizienz in hohem Maße.

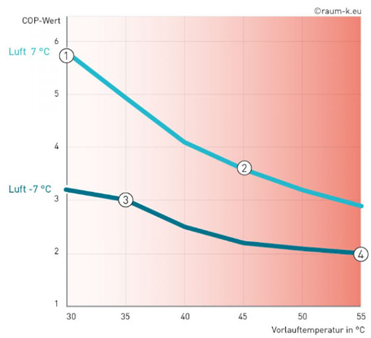

Vollflächig aktivierte Klimadecken steigern den COP der Wärmepumpe

Je niedriger die Temperaturdifferenzen, desto effizienter arbeitet eine Wärmepumpe. Soll sie das zirkulierende Wasser nicht um 20 Kelvin, sondern nur um 10 Kelvin erwärmen, benötigt sie nicht etwa die Hälfte der Energie, sondern deutlich weniger.

Das größte Einsparpotenzial im Heizbetrieb ergibt sich somit bei einer möglichst niedrigen Vorlauftemperatur, weil die Wärmepumpe dadurch einen höheren Wirkungsgrad erreicht.

Um trotz niedriger Vorlauftemperatur eine hohe Leistung zu erzielen, muss nur die aktive Heizfläche entsprechend groß sein. Und die größte aktivierbare Fläche ist die Decke.

„Moment mal! Hat die Decke nicht die gleiche Fläche wie der Boden?“

Richtig, aber ein großer Teil des Fußbodens ist mit Möbeln zugestellt. Diese Bereiche tragen weniger oder gar nicht zur Wärmeübertragung bei. Auch der Fußbodenaufbau und Teppiche wirken wärmedämmend und können die Leistung zusätzlich einschränken.

Die Decke bleibt dagegen in der Regel völlig frei: Bei gleicher Heiz- und Kühlleistung erhöht sie den Wirkungsgrad der Wärmepumpe und lässt Ihnen alle Freiheiten bei der Fußboden- und Raumgestaltung.

Geringere Vorlauftemperaturen führen zu sinkenden Energiekosten und höherer Autarkie

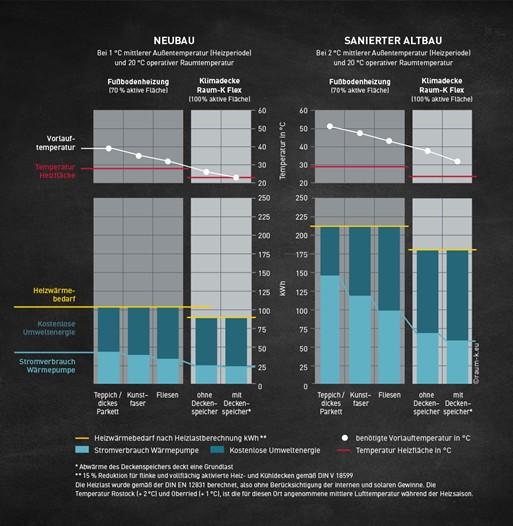

Die Grafiken vergleichen den Energieaufwand einer Wärmepumpe zur Aufrechterhaltung einer operativen Raumtemperatur von 20 °C mit einer Klimadecke bzw. einer Fußbodenheizung. Links in einem gut gedämmten Neubau in Oberried und rechts in einem sanierten Altbau in Rostock ohne WDVS.

- Die Klimadecke benötigt deutlich geringere

Vorlauftemperaturen als eine Fußbodenheizung, um die gleiche operative

Raumtemperatur zu erzielen.

- Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto

weniger Antriebsstrom benötigt die Wärmepumpe und desto mehr Energie gewinnt

sie aus der Umwelt.

- Deckenspeicher können die Effizienz der Klimadecke zusätzlich steigern.

Die Heizlast wurde nach DIN EN 12831 berechnet, d.h. ohne Berücksichtigung interner und solarer Gewinne. Daher sind alle Werte höher als sie nach den anerkannten Regeln der Technik sein müssten. Die Normaußentemperaturen für Rostock (2 °C) und Oberried (1 °C) sind dem Anhang dieser Norm entnommen und entsprechen dem zehnmal innerhalb von 20 Jahren an diesen Orten gemessenen niedrigsten 2-Tagesmittel der Lufttemperatur.

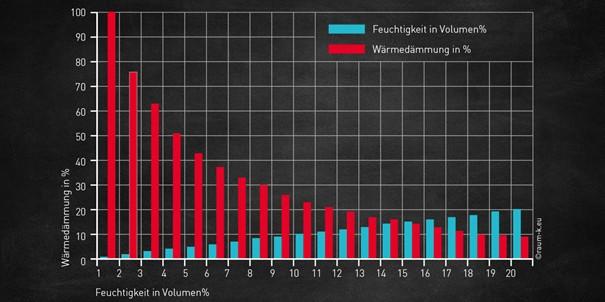

Klimadecken verbessern die Dämmwirkung

Was bringt mehr, ein neues Heizsystem oder eine bessere Dämmung?

Fragen wie diese stellen sich mitunter bei der Sanierung. Dabei lässt sich beides elegant kombinieren: Denn Klimadecken temperieren den Raum nicht nur effizienter, sondern erwärmen im Heizbetrieb auch die Umschließungsflächen stärker als andere Systeme. Das trocknet die Wände und verbessert so ihre Dämmeigenschaften.

Dämmen liegt in unserer Natur. Meistens dämmen wir uns selbst - nicht aus Eitelkeit, sondern weil die Körperwärme langsamer entweicht, wenn wir uns einen Pullover überziehen. Doch jeder Pulloverträger, der schon einmal von einem Regenschauer überrascht wurde, weiß: Ein feuchter Isolator verliert seine Wirkung. Und nicht nur das: In nassen Stoff gehüllt friert man am Ende sogar mehr als ohne Dämmung. Das gilt auch für unsere Gebäude.

Es geht also nicht nur darum, eine möglichst dicke Dämmschicht aufzutragen, sondern auch darum, sie möglichst trocken zu halten.

Will man die Dämmwirkung verbessern, kann man also auch die Wand trocknen, und genau das macht eine Klimadecke im Heizbetrieb. Sinkt der Feuchtegehalt der Wand um nur 4 %, verdoppelt sich bereits die Dämmwirkung.

Vollflächig aktivierte Klimadecken reduzieren CO2-Kosten und steigern die Autarkie

Thermische Solaranlagen erzeugen auch bei geringer Sonneneinstrahlung im Winter Temperaturen von 30°C. Eine Fußbodenheizung kann auf dieser Basis nicht die erforderliche Wärmeenergie in die Räume einbringen. Dies liegt daran, dass die erforderliche Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung, die in der Regel über den genannten 30 °C liegt. Sie verursacht dadurch einen erhöhten Einsatz von nicht regenerativen Energieträgern. Anders verhält es sich bei der vollflächig aktivierten Klimadecke. Sie kann oft schon bei 30° C den erforderlichen Wärmeeintrag liefern und ist damit allen anderen Systemen überlegen.

Darüber hinaus wird auf diese Weise der Energiebedarf einer Wärmepumpe weiter reduziert. Nicht selten können CO2-Emissionen um 90% und mehr reduziert bzw. vermieden werden.

Vollflächig aktivierte Klimadecken erhöhen Ihre Unabhängigkeit

Die niedrigen Vorlauftemperaturen, mit denen die Klimadecke die Räume auch an kalten Tagen angenehm temperiert, führen nicht nur zu einer äußerst positiven CO2-Bilanz, sondern auch zu Autarkiegraden von oft über 90 %. Voraussetzung dafür ist ein schlüssiges Gebäudeenergiekonzept, das neben den vollflächigen Klimadecken auch eine Photovoltaikanlage, eine Solarthermieanlage, eine Lüftungsanlage und einen intelligenten Gebäudeenergiespeicher umfasst. Unsere Experten entwickeln für Sie ein gebäudespezifisches System, das Ihnen maximale Unabhängigkeit, optimale Wirtschaftlichkeit und höchsten Komfort bietet.

Die vollflächig akitivierte Klimadecke All-Inclusive im privaten Alltag

Während die Familie tagsüber ihren Verpflichtungen nachgeht, arbeitet das Haus für sie. Die Photovoltaikanlage tankt Sonnenenergie und versorgt den Batteriespeicher sowie die Wärmepumpe. Im Sommer kühlt die Wärmepumpe die Wohnung und speichert überschüssige Kälte. Im Winter deckt Ökostrom aus dem Netz den zusätzlichen Bedarf. Dank intelligenter Steuerung und Speicherung ist die Familie nahezu energieautark und schont die Umwelt bei minimalem Energieverbrauch und maximalem Komfort.

Fußbodenheizung

Die Fußbodenheizung hat eine lange Geschichte. Bereits vor rund 2.000 Jahren entwickelten und nutzten die Römer das Prinzip unter dem Namen „Hypokaustum“. Über verschiedene Entwicklungsstufen kam es im Laufe der Zeit zur heutigen Fußbodenheizung. Sie überträgt die Wärme zu jeweils ca. 50 % durch Konvektion und Wärmestrahlung (Quellenangabe: … mit Verlinkung)

Der hohe Konvektionsanteil bedeutet, dass sich die Luft am Boden aufheizt und an den kühleren Deckenoberflächen und Wänden wieder abkühlt (Quellenangabe: … inkl. Verlinkung). Es ist nachgewiesen, dass die Raumluft wärmer ist als die Oberflächen der Raumhülle, andernfalls gäbe es diesen permanenten Luftzug im Raum nicht.

Daraus resultiert eine

Reihe von Nachteilen, die sich im wahrsten Sinne nur mit viel Mehraufwand und

Mehrkosten kompensieren lässt.

- Trägheit

Ein großer Nachteil der Fußbodenheizung ist ihre Trägheit. Das bedeutet, dass es länger dauert, bis ein Raum aufgeheizt oder abgekühlt ist. - Beschränkung

bei der Einrichtung

Nicht alle Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet. Teppiche beispielsweise können die Wärmeabgabe behindern. Auch die Möblierung schränkt die Nutzung der Fußbodenheizung ein. - Gesundheit

Allergiker sollten bei der Entscheidung für eineFußbodenheizung bedenken, dass mehr Feinstaub aufgewirbelt wird und deshalb auch mehr Staubmilben eingeatmet werden. - Luftzug

/ Chill-Effekt

Die Fußbodenheizung „kämpft“ einen „never-ending“ Kampf gegen die Physik. Denn entgegen der landläufigen Meinung, dass warme Luft nach oben steigt, wird diese von der kühlen Luft lediglich verdrängt. Warme Luft wiegt über 1 kg pro Kubikmeter und unterliegt wie alle Materie der Schwerkraft. Das heißt, sie wird von der Erde angezogen. Wenn aber in einem geschlossenen Raum kältere Luft vorhanden ist, verdrängt diese kalte Luft die warme Luft vom Boden und drückt sie nach oben gegen die Decke. Daher führt eine Fußbodenheizung zwangsläufig zu unangenehmen Luftbewegungen, einschließlich der Aufwirbelung von Feinstaub und Hausstaubmilben. Diese Luftbewegung führt dazu, dass die Raumluft um bis zu 4 Grad Celsius höher erwärmt werden muss, um eine vergleichbare Behaglichkeit wie bei der Klimadecke zu erreichen.

Dies führt dazu, dass die Fußbodenheizung im Vergleich zur Klimadecke in der Regel ca. 40 bis 50% mehr Energie benötigt, um ein vergleichbares Wärmeempfinden zu erzeugen. - Feuchtes

Mauerwerk

Die warme Raumluft droht Feuchtigkeit an das kältere Mauerwerk abzugeben. Dadurch entsteht Schimmelgefahr, der Dämmwert des Mauerwerks leidet und es wird zusätzliche Heizenergie benötigt.

Das zeigt, dass es sehr gute Gründe geben muss, um eine Fußbodenheizung oder Radiatoren zu installieren. Statt gegen die Physik sollten wir mit der Physik arbeiten und die enormen Vorteile der vollflächig aktivierten Deckenheizung konsequent nutzen.